ビジネス系マインドマッパーの川添(@kawazoezoe)です。

GoogleアップデートでアクセスUP

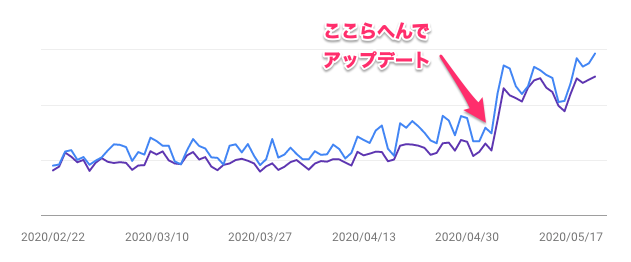

先日、Googleが検索順位を決めるためのアルゴリズム(ルール)を大きく刷新しました。「Googleコアアップデート」というやつです。

これにより大きく順位が変動する場合があるのですが、ラッキーなことにこのブログは悪い影響を受けず、むしろアクセスが上がっていました。

(当サイトの過去3ヶ月のアクセス推移)

なぜアクセスUPしたのか?

以下はあくまで仮説ですが、3点ほどその要因を検証してみました。

① Googleの評価指標に沿っていたため

Googleの評価指標とは、平たくいえば「検索ユーザーの意図に即したコンテンツであるか」ということです。

今回のアップデートによって、

- Googleの評価指標に沿わない個人ブログ等が軒並み評価を下げられた

- それによって相対的に当ブログの評価が上昇し、アクセスUPにつながった

ということが考えられます。つまり当ブログはGoogleの指標を一定の水準で満たしていることが言えるかと。

では、どうすれば評価指標に沿うコンテンツをつくれるのか?については、下のステップに準じて作り込めばある程度の再現性は見込めるかと思います。

② テーマ特化型へシフトしたため

もともとこのブログは雑記の記事ばかりを書いていました。

あるときからブログのテーマを【マインドマップ活用】に絞った「特化ブログ」へとシフトしたんですが、専門性が高まることで結果的に奏を効したと思われます。

テーマを一つに決めることで、特定分野でのコンテンツの深い掘り下げが可能になります。しかも自分が関心のあるテーマでもあるので、経験知にもとづいたユニークなアイデアが無限に出てくる。

アイデアの量だけコンテンツに反映でき、いろんな「切り口」で展開できるため幅広い検索ニーズに応えることができるようになります。これはメリットです。

テーマ特化ブログはとにかく記事の「切り口」がキモ。

縦割りだと発想が貧弱になるので、横串しにすることでいろんな角度で切り取れる。

✔︎課題や悩み別

✔︎用途やシーン別

✔︎職業や職種別

✔︎習熟別(初心者〜マスター)

✔︎ツール種別別そう、切り口の数と記事ネタの発想量は比例する。 https://t.co/cTIqs5eWTD

— 川添ユウキ / MindMeister (@kawazoezoe) May 12, 2020

③ まとめ記事を書いていたため

深堀りして書き続けることで、時間の経過とともに記事がストックされていきます。

ある程度蓄積されたら「まとめ記事」を書くようにしているんですが、SEOを専門に事業をしている知人によると、これがSEO的には効果があるそうです。

まあたしかにグルメ系のブログでも、

- 『京都の老舗レトロ喫茶5選』とか

- 『インスタ映え間違いなしの博多うどん10選』

みたいなまとめがあると、とくに初心者なんかは「まずその記事みてみるか」という気にもなります。

ちなみにまとめ記事の基本構成については、下のツイートと同じ要領で作成しています。

https://twitter.com/d_wordP/status/1257946950311137281

当ブログのまとめ記事について

まとめ記事一部紹介

最後に当ブログではどんなまとめ記事を書いているのか、その一部を紹介します。

- 《2020年版》インストール不要!WEBブラウザで使える無料オンラインマインドマップツール11選

- 《ライター×マインドマップ活用方法まとめ》記事原稿の構成作成、ヒアリング取材メモなど

- 《経営者/社長×マインドマップ活用方法まとめ》中長期計画を策定・社員共有、会議打合せ議事録

まとめ記事の作り方 [3STEP]

どうやって作るのか?ですが、ざっくりと次の手順です。

- どんな切り口でのまとめ記事を書くのか?⇒方向性を決める

- どんな構成にするのか?⇒マインドマップで練り上げる

- その構成に沿ってまとめ記事を書く

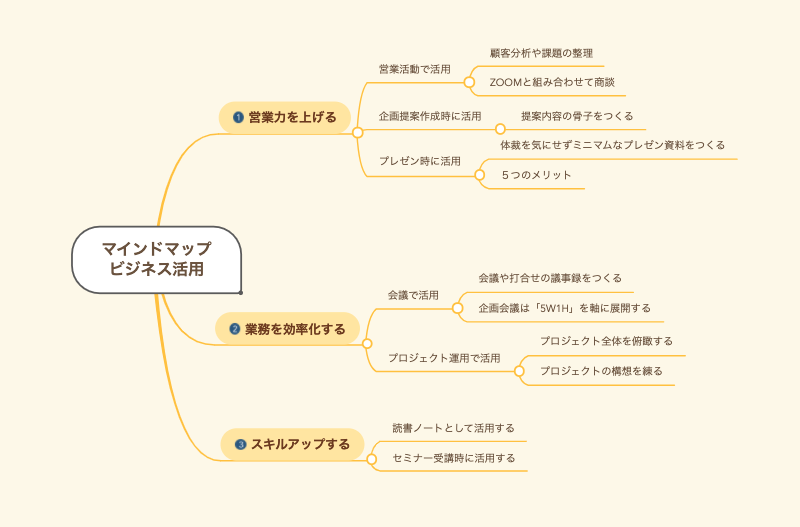

👇ちなみに先日公開したこちらの記事は、「ビジネス活用」について関連するストック記事を寄せ集めて体系的にまとめたものです。

記事化する前に、マインドマップであらかじめ構成をつくりました(STEP❷)。

今後も検証結果を発信していく

当ブログでは、過去になんどかSEOに関する記事を書いています。

今回は、テーマ特化型にブログをシフトしたこと、その結果Googleの評価が相対的に高まったことなど大きな変化があらわれました。

今後も引き続き検証をしながら、その結果を発信していきます。

あなたに最適なマインドマップツールを。

思考を整理するならマインドマップ

思考を整理するならマインドマップ

このブログは、世界で2,700万ユーザーのMindMeister(マインドマイスター)でアイデアを整理しています。自己分析、プレゼン資料、議事録など使い方は自由自在。